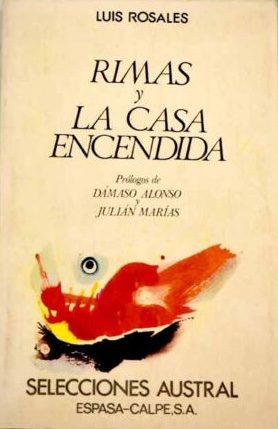

AL MARGEN DE LA CASA ENCENDIDA

I

LUIS ROSALES

Si mi memoria es fiel, se van a cumplir treinta y ocho años del tiempo en que encontré a Luis Rosales. Era en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Ciudad Universitaria recién estrenada, allí donde Madrid miraba a la Sierra. Rosales era mayor que yo, cuatro años exactamente, pero como estudiante madrileño resultaba dos años más joven: venía de Granada, con acento cerrado, alto y esbelto, gruesos cristales ante los ojos claros y un aire que se nos antojaba «moreno de verde luna». Los estudiantes de la Facultad solíamos andar en lo que se podría llamar «constelaciones»; por razón de antigüedad —y por otras menos aparentes— las nuestras eran distintas; pero «tangentes»: algunos miembros eran comunes, y así se iba tejiendo la intrincada galaxia humana que era la Facultad, y que Rosales ha cantado.

Nuestro contacto se interrumpió por la guerra civil; nuestra amistad no; al contrarío; a pesar del tiempo transcurrido y de que las circunstancias exteriores hubieran debido separarnos, cuando volvimos a encontrarnos en 1939 ó 1940 nos sentíamos más cerca, más verdaderamente amigos que lo habíamos sido en las aulas y los corredores de la Facultad; señal de que la guerra no había podido enajenarnos y convertirnos en otros que nosotros mismos. Una amistad no muy frecuente pero de calidad para mí inestimable se fue anudando despacio, sin voluntad ni deliberación, dejando a las cosas ser lo que por sí mismas iban siendo. Durante muchos años, desde 1951 hasta hace poco, esta amistad se intensificaba, condensaba y subía unos grados en una experiencia que para un puñado de españoles ha sido decisiva --quieran o no; Rosales y yo sí queremos—: las primaveras todavía frías, entre nieve blanca y piornos amarillos, de Gredos. Cuando estos encuentros se desvanecieron, dejándonos una nostalgia difícil de curar, vino a compensarlos, desde 1965, la convivencia en la Academia Española —donde, al revés que en la Facultad, me esperaba Rosales—, y desde el primer jueves me senté a su lado, a su derecha —Pedro Laín a su izquierda—. Nos sentamos juntos y nos sentimos juntos, con una extraña impresión de continuidad y de comunidad hecha de tantas diferencias.

Luis Rosales nació en 1910; pertenece inequívocamente a mi generación. Los que tienen dos años más, por próximos que sean en todo, pertenecen a la anterior: entre ellos y nosotros se interpone esa invisible frontera (los que tienen sólo un año más son casi siempre dudosos, fronterizos, y a veces gravitan indecisamente hacia una u otra de las dos generaciones). Esto quiere decir que Rosales es de los más viejos de la generación nacida en torno a 1916, y esto explica que funcionase como «hermano mayor» en el pequeño mundo de la Facultad, y nunca, por amigo que fuese, al nivel de los más jóvenes profesores, que eran todos de la anterior, de Rafael Lapesa para arriba.

Ahora recuerdo que Luis Rosales, ya desde su juventud, era para nosotros «el poeta Rosales». ¿Por qué? Hacía versos, sin duda; pero ¿quién no los hacia entonces, en la Facultad? Muchas veces he dicho que hasta los veinte años todo el mundo hace versos; después, los poetas y los indiscretos. Todavía no era tiempo de distinguir. En Rosales se adivinaba lo que he seguido viendo luego siempre: la realización, la encarnación de la poesía como forma de vida. Dios me libre de decir que Rosales es el primer poeta español —ni siquiera de su generación—, ni el segundo, ni el tercero, ni el vigésimo; los escalafones nada tienen que hacer aquí —ni en casi ninguna parte—. Lo que puedo decir es que, de todos los poetas que he conocido —y he conocido a muchos, y algunos muy grandes—, ninguno me ha dado tanto la impresión de que la poesía formaba parte de su realidad,- es decir, que no se trataba de que Rosales «hiciese versos», ni siquiera de que fuese capaz de crear poesía, sino que ésta era su condición, su ambiente, su morada, su irreal naturaleza. Si se quiere expresar en términos negativos —no creo que le importe—, diría que no era más que poeta.

Y la cosa es que Rosales ha escrito pocos versos; su obra es escasa, sus libros están separados por años, siempre se han hecho esperar. Es un poeta «infrecuente»; sí, pero permanente. No es un «poeta de domingos», ni de alguna que otra primavera, sino que la poesía es su «ocupación continua» y, sin duda, virtuosa. Yo diría algo que parece trivial: a Rosales «le gusta» la poesía. ¿Se puede decir esto de un poeta? ¿No es algo más radical y profundo la vocación? Sí, pero en Rosales la vocación no ha matado la «afición», del mismo modo que el amor, aun siendo más levantado, no tiene por qué matar el cariño. Probablemente por esto Rosales ni ha abandonado nunca la poesía, ni la ha profanado, ni la ha sacrificado a otras cosas —como hacen a veces grandes poetas.

Quizá es ésta la razón de que Rosales haya evitado tantas tentaciones poéticas. Siendo granadino y habiendo nacido a la poesía hacia 1930, ha tenido siempre un andalucismo refrenado y sin lorquismo; y pudo publicar en 1935 un libro de poesía amorosa, Abril, igualmente independiente de La voz a ti debida, sin ser un eco de esa voz. Pero, por supuesto, llevándolo todo dentro. Y después, muchos años más tarde, ha sabido quedarse en curioso aislamiento, entre los más viejos y los más jóvenes, relativamente desconocido —o, mejor, irreconocido—, pienso que por miedo a no reconocerse a sí mismo cuando se mirase al espejo (eso que, por mucho que me asombre, parece no asustar a tantos escritores, a tantos artistas, y por debajo de ellos, a tantas personas).

Esta impresión mía de Rosales quedaría incompleta si no agregase otra faceta de ella, otro matiz: nunca parece tomar las cosas, ni siquiera la poesía, completamente en serio. Uno de los ingredientes de su realidad es una extraña, infrecuente ironía en dos planos, una ironía que se ironiza a sí misma, y entonces se descubre como seriedad. Es como una piel delgada, que apenas se araña deja brotaila sangre; pero en seguida nos tranquiliza, asegurándonos que «no llegará al río», con lo cual no se pierde la compostura.

Si yo tuviera que definir en tres palabras el temple de Rosales, que es a un tiempo la clave de su poesía y de su persona, diría: resignación alegre y melancólica. Rosales, hombre alegre y divertido, que goza con el mundo y lo que lleva dentro, que siente la melancolía de perderlo —o de ir a perderlo—, es una de las personas más resignadas que conozco, mucho más que los resignados de profesión: porque no sólo se resigna a lo que le pasa y a lo que hace, sino que se resigna también a lo que es.

Yo creo que Rosales es —a tres generaciones de distancia: tomemos esto en serio— de la estirpe de Manuel Machado, tan poco entendido —pero a quien entendió muy bien ¡Unamuno!—. Rosales ha escrito al final de su mejor libro: «Los epígrafes de las distintas partes de este libro son versos preferidos. Quiero sentirme acompañado de ellos. Corresponden a los siguientes autores:

Ciego por voluntad y por destino, de Villamediana.

Desde la voz de un sueño me llamaron, de A. Machado.

La luz del corazón llevo por guía, de Villamediana.

Cuando a escuchar el alma me retiro, de Salinas.

Siempre mañana y nunca mañanamos, de Lope de Vega.»

Entre ellos no hay ninguno de Manuel Machado; y, sin embargo, yo creo que con él «se dice» muchas veces. Yo he oído a Rosales recordar unos admirables versos de Manuel, recitados como cosa propia, desde sí mismo, haciéndolos suyos:

Porque ya

una cosa es la Poesía

y otra cosa lo que está

grabado en el alma mía...

Grabado, lugar común.

Alma, palabra gastada.

Mía... No sabemos nada.

Todo es conforme y según.

Luis Rosales, con sus creencias, hace literatura. Pero esto no quiere decir que sus creencias no sean auténticas, que sean «literatura», sino que hace su poesía con ellas. Y para que sean arte, para que sean algo literalmente realizado y comunicable —además de realizado comunicable—, no hay más remedio que hacer literatura con las creencias. Lo que pasa es que son muy pocos los que las tienen, y menos aún los que saben hacer literatura. Y no suele advertirse que esta literatura es precisamente la que permite «decirse a uno mismo» sus creencias, sin que dejen de serlo. Sólo literariamente puede expresarse y formularse la creencia sin que se convierta en otra cosa —y esto explica mucho de lo que está pasando con las creencias en el mundo actual—; sólo la literatura salva la condición credencial uniéndola a la explicitud, dándole transparencia, permitiéndola salir de los fondos oscuros y silenciosos en que normalmente opera.

Esto puede verse en toda la poesía de Rosales, en la religiosa por supuesto, pero todavía más en la de amor. Rosales empezó en Abril escribiendo poesía amorosa —algo tan importante y tan infrecuente, de tan largos eclipses estremecedores—: como Garcilaso, como Fernando de Herrera, como Villamediana, como Lope de Vega, como Quevedo, como Meléndez, como Espronceda, como Bécquer, como Salinas; pero luego ha llegado —como Antonio Machado— a escribir «poesía enamorada», que no es lo mismo y es más sutil.

II

«LA CASA ENCENDIDA»

Pienso que La casa encendida es un extraordinario libro de poesía. Se publicó por primera vez en 1949; una nueva versión, algo ampliada, apareció en 1967 —por supuesto, es el mismo libro—. No es una «colección» de poesías, como son, con unidad o sin ella, casi todos los libros poéticos de nuestro tiempo. (En España, esto quiere decir desde la generación de 1898.) La casa encendida es otra cosa: un poema. Como Voces de gesta, de Valle-Inclán; Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez; Teresa, de Unamuno, y La voz a ti debida, de Salinas. Pero adviértase que los tres primeros son «narrativos», y el segundo en prosa. Si se toman las cosas en todo su rigor y pureza, quedarían los de Salinas y Rosales.

Es un extraño género literario el poema. Ha sido posible o no, según los tiempos; cada época ha tenido que replantearse lo que podría llamarse sus «condiciones de posibilidad». Y las soluciones han sido distintas: algunas felices, muy pocas elegantes, la mayoría frustradas, con frecuencia catastróficas. Hay un problema de unidad, ciertamente; pero no se piense en una unidad «cerrada». Un poema se puede ampliar —Rosales lo ha hecho con La casa encendida—, pero ha de ser como se añaden habitaciones a una casa o se tira un tabique o se condena una puerta o se planta un jardín en un patio.

Un libro de poesía, si es verdaderamente un libro, ha de tener una unidad de «temple» poético; un poema requiere algo más: un «tema», en el sentido concreto de un argumento que no debe ser, justamente, narrativo —salvo en el caso del poema épico, cuyo carácter de poema nos resulta hoy problemático— que encontramos en los grandes poemas épicos clásicos a pesar de la narración, en otras cosas que sería sugestivo precisar. La narración épica, por otra parte, en algún sentido se destemporaliza, se refiere a un tiempo no propiamente histórico, no datable, indeterminado o aoristo, viene a alojarse en unos «tiempos heroicos» de los que se ha hablado con sorprendente naturalidad durante siglos, y que no resultaban demasiado propiamente tiempos

. El argumento del poema es un acontecer que en rigor no «pasa»; más bien «se queda», y es lo que expresan los ingredientes rítmicos, en un sentido o en otro reiterativos; y cuando estos elementos se atenúan, el poeta tiene que valerse de otros recursos de reiteración, que sugieren ese «no pasar» que positivamente es un «que-darse» —en La casa encendida esto es muy visible—. Podría valer la fórmula de Antonio Machado: «confusa la historia y clara la pena» (o la alegría). El sentido, la tonalidad, aquello de que se trata, la sustancia poética resultan claros en la coherencia del poema, mientras que sería ilusorio —o peligroso— contar demasiado la historia, convertirlo en una narración circunstanciada. Imagínese lo que sucedería con La voz a ti debida; es el lastre que impide volar a Teresa.

¿Cuál es el tema de La casa encendida? No hay que buscar muy lejos, porque es un libro bien titulado: su tema es la casa. (El que la casa sea encendida es su culminación, su «desenlace», precisamente en el sutil sentido que esta palabra cobra cuando se trata de un «argumento no-narrativo».) Ahora bien, si se lee con atención este poema de Rosales, se ve que hay varias casas, por lo menos cuatro. Lo más interesante es que todas las casas son la casa, que en rigor no hay más que una casa, como no hay más que un mundo, el mío, ya que yo soy el unificador de todas aquellas realidades que encuentro como circunstancia —en un esencial sin-gular hecho de pluralidad—, en torno de mí. La vida consiste en que nos van siendo casa diversos ámbitos, diversas estancias o moradas. Van siendo para nosotros «la casa». Por eso la lengua tiende a omitir el artículo —«estoy en casa», «vamos a casa»—, y en algunas la casa viene a convertirse en una preposición o un genitivo de posesión y pertenencia —chez, bei, Tom's y no olvidemos el giro «donde Juan» o «lo de Carmen».

La casa es «donde se está», «donde se vive». ¿Cuándo? Habría que contestar con una expresión extraña, que revela la conflictiva estructura de la vida cotidiana: por ahora siempre. De ahí que el tiempo de la casa no sea lineal, sino que esté hecho de curiosas anticipaciones y retrovisiones. Muy al comienzo de La casa encendida encontramos:

Has llegado a tu casa,

y al entrar,

has sentido la extrañeza de tus pasos

que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras,

y encendiste la luz, para volver a comprobar

que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año.

Esa cotidianidad de la casa se expresa en la vivencia del «todo es igual». Los primeros versos del poema, los que preceden a los que acabo de citar, dicen:

Porque todo es igual y tú lo sabes,

has llegado a tu casa, y has cerrado la puerta

con ese mismo gesto con que se tira un día,

con que se quita la hoja atrasada al calendario

cuando todo es igual y tú lo sabes.

Pero la vida es novedad, innovación: y cuando, al comienzo de la segunda parte, aparece el tema del encendido o encendimiento, cuando se ha advertido que

la palabra del alma es la memoria

y que

la sustancia del alma es la palabra.

se concluye con este verso:

porque todo es distinto y tú lo sabes.

El poema de Luis Rosales es una exploración imaginativa, literaria, estrictamente poética, de lo que es la casa. He dicho que son cuatro: la de los padres —en un sentido, todas las casas son «la de los padres», y el hombre se pasa la vida buscándola, tratando de restablecerla y restaurarla, incluso cuando no la ha tenido—; la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid —la casa que compartí con Rosales, viviendo en distintos aposentos, asomándome a otras ventanas. pero «en la misma casa», y por eso me reconozco en ella, me siento «vecino», avecindado en su poema—; la casa solitaria de Altamirano, 34, donde se ve encendida la habitación de enfrente,

la habitación que yo pensé que habitarían mis hijos;

y «la misma» casa, toda encendida al cabo del poema. Y Rosales va de una a otra, permaneciendo siempre en casa, yendo hasta más allá, hasta el fundamento o raíz de todas, al encuentro de sus padres en el Corpus de Granada, como una ideal e irreal casa previa de donde vienen las demás.

¿Qué es una casa? ¿Cuál sería su fórmula, cuál su estructura vivencial, su forma de circunstancialidad concreta? Con tres palabras basta: dentro pero abierto. Si no hay «dentro», si no hay interioridad, no hay casa; si no hay apertura hay prisión —a lo sumo claustro—, pero casa tampoco. En la casa se puede estar —no es casa más que cuando se ha entrado—, pero se puede salir; y aunque no se salga, ahí está la calle, ahí está el mundo, y se puede mirar por las ventanas o balcones, por sobrados o azoteas o terrazas, por claraboyas o celosías —por eso no son casas los edificios clausos que ahora se construyen, vueltos hacia dentro (que ya no es dentro), iluminados por luz eléctrica, sin ventanas, que por ello no están en ninguna parte—. Y ese mundo al cual se mira desde dentro es «practicable», como se dice en el teatro, se puede realmente salir a él, está ofrecido y no prohibido o negado. Esto es la casa.

Rosales ha antepuesto a la suya un «zaguán» —así lo llama—, un soneto muy bello que tengo que copiar entero. Dice así:

Si el corazón perdiera su cimiento,

y vibraran la sangre y la madera

del bosque de la sangre, y se pusiera

toda tu carne en leve movimiento

total, como un alud que avanza lento

borrando en cada paso una frontera,

y fuese una luz fija la ceguera,

y entre el mirar y el ver quedara el viento,

y formasen los muertos que más amas

un bosque ardiendo bajo el mar desnudo

—el bosque de la muerte en que deshoja

un sol, ya en otro cielo, su oro mudo—

y volase un enjambre entre las ramas

donde puso el temblor la primer hoja…

Este soneto da el «temple», anticipa el «argumento» de La casa encendida, es verdaderamente su zaguán —así como el prólogo en prosa que lo precede, fuera del poema, es lo que los andaluces llaman su «compás» preparatorio, donde el alma se va haciendo a lo que la casa va a ser, prometido ya desde la calle, desde el mundo—. El soneto empieza con un condicional —«Si...»— y termina, sin salir de él, sin conclusión, con unos puntos suspensivos. Si pasara todo eso, si las cosas fueran así, si la realidad presentara esa faz, ¿qué? El poeta no dice nada, no concluye ni cierra, lo deja todo abierto. La conclusión es el poema. Si todo fuera así... entonces, La casa encendida. Éste sería el ingente «raciocinio» lírico.

La interioridad está abierta. Se puede «vivir» dentro de ese soneto, pero no termina, se abre hacia el exterior por la ventana de los puntos suspensivos. La «oración principal» está en la calle, fuera, en el ancho mundo. Por eso funciona como una casa: dentro pero abierto.

Las cuatro casas —que no aparecen en orden temporal, más bien al contrario, la de los padres se manifiesta cada vez más al final del poema, en una esencial vuelta: «vivir es ver volver», dice Rosales repitiendo a Azorín— no terminan, ni en rigor tampoco empiezan: perviven, se prolongan, se anticipan, se transita ideal-mente de una a otra, porque todas son la casa. (La Facultad, con sus personas vivas, con sus nombres propios bien conocidos, con su alegría y sus dramas en sordina o en silencio, con su lirismo, es para mí especialmente conmovedora y luminosa: la recreación por otros ojos de «mi» mundo de cinco años y de todos los que han venido después.)

La forma en que Rosales consigue esa interioridad aliada a la apertura es, sobre todo, la metáfora; porque la metáfora es lo mismo: la expresión en la que se puede estar pero que nos lanza afuera, más allá de sí misma. Como la vida humana, la metáfora es vectorial —para usar el concepto que tanto me ha servido en la Antropología metafísica—. Por ejemplo, así:

y ahora es ya la memoria que se ilumina como un cabo de vela que se enciende con otra,

y ahora es ya el corazón que se enciende con otro corazón que yo he tenido antes.

O bien:

Volvíamos de la clase donde nosotros nos sentábamos entre el latín y entre el silencio de ella.

O más adelante:

Las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir.

Y, cuando se vuelve a su infancia —o aun mira hacia atrás— las metáforas se multiplican:

el viejecillo del puesto de golosinas tenía cara de lápiz; su madre, antes de ser novia,

era núbil,

y era morena muy despacio,

y hablaba desde dentro de un niño;

y en la niñez al cansancio le llamábamos noche todavía;

y Pepona llegaba hasta nosotros con aquel alborozo de negra en baño siempre,

con aquella alegría de madre con ventanas

que hablaban todas a la vez...

y era tan perezosa,

que sólo con sentarse

comenzaba a tener un gesto completamente inútil de pañuelo doblado,

de pañuelo de hierbas.

Y Luis Cristóbal ha crecido en su vida

como se clava una bisagra en la puerta para evitar que se desquicie.

Donde Rosales hace un uso más deliberado y profundo de la metáfora es en los versos dedicados al padre —la persona a quien más he querido en el mundo—:

tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída...

y trabajabas por entero como trabajan las raíces en la tierra y las monjas hospitalarias…

y hablabas necesariamente

como el minero busca la salida en la mina cuando se ha hundido la galería.

En cierto sentido, es la recapitulación. El diálogo con el padre es la vuelta a los orígenes desde el presente —mejor, desde el futuro, desde los proyectos—, es la vuelta a la casa desde la otra casa, desde la ¿definitiva? No, no hay más que una, y no es la nuestra, ni la de los padres —si acaso, la del Padre—. Pero lo que resulta claro es que sólo se puede estar en la casa de hoy cuando se vuelve a las de ayer —a todas las de ayer—; y que sólo se puede volver a éstas desde hoy y desde mañana: sólo puede volver el hombre vivo, el que somos y queremos ser; no el muerto que se quedó en el pasado. Entonces es cuando la casa puede estar encendida.

JULIÁN MARÍAS.

1971.